Une construction qui suscite l’opposition de la Compagnie des pasteurs

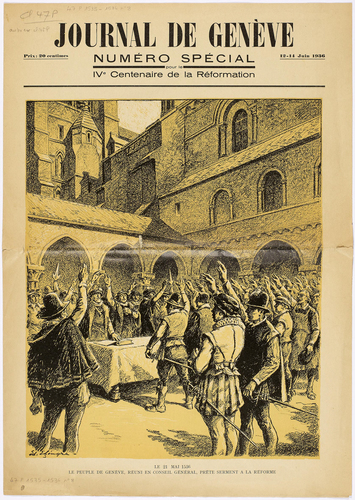

En 1721, le marchand et banquier Gédéon Mallet (1666-1750) allié de la Rive, acquiert un terrain appartenant à la Ville et que le Conseil avait décidé de vendre. Il s’agit d’un lieu hautement symbolique, représentant en quelque sorte l’origine même de la ville protestante, car s’élevait à cet endroit l’ancien cloître de la Cathédrale où les Genevois avaient adopté la Réforme le 21 mai 1536.

La vente d’un tel lieu historique à un privé ne va pas sans susciter une vive opposition, notamment de la part de la Compagnie des pasteurs, mais le Conseil ne cède pas.

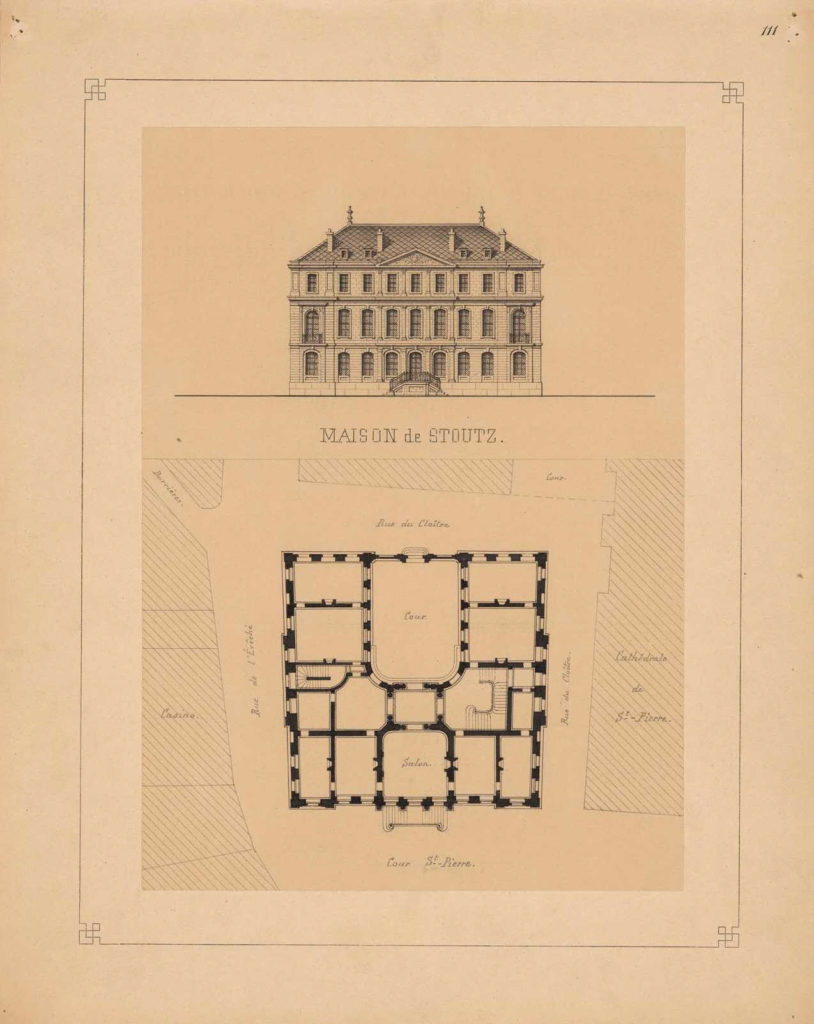

L’architecte français Jean-François Blondel (1683-1756), originaire de Rouen, est alors mandaté par Mallet pour construire une maison sur le terrain à côté de Saint-Pierre. Il choisit le modèle des grands hôtels particuliers parisiens entre cour et jardin, à la mode chez les riches bourgeois dès la fin du XVIIe siècle, et la Maison Mallet est mise en chantier entre1722 et 1725. L’emplacement de la parcelle nécessitait cependant quelques aménagements, c’est pourquoi le bâtiment ne donne pas sur un jardin, mais sur une place publique, au cœur de la Vieille Ville.

Construit en pierre de taille, aux proportions harmonieuses, le bâtiment comporte trois niveaux d’habitation. Un grand escalier d’honneur avec une rampe en ferronnerie ouvragée monte jusqu’au troisième étage.

Pendant un siècle la Maison Mallet est restée en mains de la famille, puis après plusieurs ventes, l’Eglise nationale protestante l’acquiert en 1946 pour y installer son administration et une salle destinée aux réunions de la Compagnie des pasteurs.

Au rez-de-chaussée de l’hôtel, entièrement rénové en 2004, se trouve depuis 2005 le Musée International de la Réforme (MIR) qui, de manière vivante et dans un esprit d’ouverture retrace l’histoire de la Réforme en Europe et dans le monde, du XVIe siècle à nos jours, avec un accent sur la Réforme calvinienne qui a son origine à Genève.

Notons que Gédéon Mallet est membre de la nombreuse descendance d’un marchand-drapier de Rouen venu se réfugier à Genève au XVIème siècle, et que son épouse appartient à une ancienne famille du lieu. Un de leurs petit-fils n’est autre que Jacques-André, le fondateur du premier Observatoire de Genève (voir Observatoire de Genève et Avully).

Développement historique

L’assouplissement des Lois somptuaires

Les Lois somptuaires édictées du temps de la Réforme, exigeaient de chaque Genevois, riche ou pauvre, modestie et discrétion en toute circonstance. Au début du XVIIIe siècle cependant, elles s’étaient déjà assouplies, et les grands banquiers genevois ne désiraient plus se contenter des sombres maisons moyenâgeuses alignées sur la rue.

Le Conseil, dont les membres étaient en général eux-mêmes issus de la grande bourgeoisie, devait débattre du problème. En décembre 1719, à la demande de certains de ses membres, on y décide « que les citoyens et bourgeois (peuvent) mettre leur argent en bâtiments considérables qui orneront la ville… ». Cette décision permet également aux autorités de vendre des terrains appartenant à la ville et d’en tirer un profit considérable. S’inspirant du modèle de l’hôtel particulier parisien entre cour et jardin, de somptueux bâtiments privés, donnant sur la campagne environnante, sont alors construits en bordure de la vieille ville, par exemple à la rue Calvin (!), rue de la Cité, et rue des Granges.

La vente du terrain de l’ancien cloître, lieu de l’adoption de la Réforme par le peuple de Genève

En 1721, le Conseil débat donc de la possibilité de vendre une partie de l’ancien cloître. La parcelle en question n’appartient pourtant pas entièrement à la Ville : elle comprend six bâtiments, dont deux seulement sont sa propriété. Dans la première des maisons, l’ancienne salle capitulaire des chanoines de la cathédrale sert de lieu de réunion au Consistoire, et les pasteurs sont logés dans la deuxième. Les autres maisons appartiennent à des particuliers. Construits en forme d’U, les bâtiments sont regroupés autour de l’ancien cimetière du cloître, là où se trouve la tombe de Théodore de Bèze (voir Université) et d’autres notables, dont celui du poète Agrippa d’Aubigné (voir Agrippa d’Aubigné).

La Compagnie des pasteurs s’oppose toujours vivement au projet de vente, reprochant au Conseil de privilégier le gain plutôt que l’honneur de l’Etat. On invoque l’importance historique du lieu et rappelle que lorsque Théodore de Bèze était décédé en 1604, deux ans après l’Escalade, la population avait voulu protéger sa tombe contre toute profanation possible de la part de l’ennemi, et que maintenant ce serait ses coreligionnaires qui allaient la profaner.

Mais aucun argument n’est retenu, et Gédéon Mallet peut acquérir le terrain. Quelques mois plus tard, le Conseil propose à Mallet d’acheter pour lui les quatre maisons privées du terrain, s’il cède au domaine public deux bandes de terrain, dont l’une servira à créer la rue du Cloître qui longe encore aujourd’hui la maison Mallet du côté de Saint-Pierre.

C’est là, contre le mur de la Maison Mallet, qu’aujourd’hui on peut voir la plaque commémorative de l’adoption de la Réforme par le peuple de Genève le 21 mai 1536.

Et enfin la construction…

Comme d’autres notables, Gédéon Mallet désire investir une partie de sa fortune dans la construction d’un bel hôtel particulier « à la mode parisienne ». Et si le terrain acquis pour la réalisation du projet ne permet pas un dégagement sur la campagne ni la création d’un jardin, le bâtiment sera au moins construit en un lieu prestigieux.

Cependant, certains membres du Conseil rappellent qu’il ne faut pas construire des hôtels particuliers ayant l’apparence d’un palais.

La hauteur des pièces n’est pas dans la norme, de plus boiseries et parquets en noyer sont interdits… mais après discussion on trouve un terrain d’entente : les pièces auront la hauteur prévue par les plans, et encore aujourd’hui on peut admirer dans quelques pièces du rez-de-chaussée le beau parquet d’époque…

La cour d’honneur fermée se trouve du côté de la rue du Cloître. Afin de permettre aux calèches d’arriver au pied de l’hôtel, une seconde entrée est créée sur la place, impliquant la création d’un deuxième vestibule côté Cour Saint-Pierre. Les portes fenêtres en usage côté jardin sont remplacées par des fenêtres côté cour.

La maison sera équipée de tout le confort de l’époque ; ainsi chaque chambre à coucher avec son cabinet adjacent disposera d’une cheminée.

La Maison Mallet de 1825 à nos jours

La maison Mallet est restée propriété de la famille jusqu’en 1825, mais elle a été remaniée à plusieurs reprises dans les générations succédant à son fondateur.

En 1923 elle est classée monument historique, et en 1946 l’Eglise nationale protestante de Genève acquiert le bâtiment afin d’y installer ses bureaux administratifs et une salle destinée aux réunions de la Compagnie des pasteurs.

A ce jour, l’Eglise protestante est toujours propriétaire de l’immeuble. En novembre 2015, après de longs débats, son Consistoire décide de quitter ce lieu prestigieux pour déplacer ses locaux dans le quartier de la Jonction, tandis que le Musée International de la Réforme y poursuit ses activités.

(Sources et ouvrages consultés : Archives Eglise Protestante de Genève – Archives du Musée International de la Réforme – La Maison Mallet de la Cour Saint-Pierre Anastazja Winiger-Labuda in Comprendre la Réforme. Un itinéraire proposé par le Musée international de la Réforme de Genève)

Rue du Cloitre 2, 1204 Genève

EN IMAGES

A DECOUVRIR EGALEMENT

Observatoire de Genève

Avully

Université

Agrippa d’Aubigné

LIENS

- On joue la comédie dans les salons de la Maison Mallet

- La Maison Mallet accueille le Musée International de la Réforme

- Qu’est-ce que la Réforme pour le professeur Michel Grandjean ?

BIBLIOGRAPHIE

- Grandjean, Michel, La Réforme. Matin du monde moderne, éd. Cabédita, 2016

- Fatio, Olivier, Jean Calvin et la Reformation de Genève, MIR, 2009

- Fatio, Olivier et alii, Comprendre la Réforme, MIR, 2005

Une histoire de la Réforme suivie de courtes biographies des réformateurs et d’une présentation de la Maison Mallet. Clair et essentiel pour comprendre la tradition réformée et son lien avec Genève - Michel Servet. Du bûcher à la liberté de conscience, Vincent Schmid éd. Paris, 2008

- Mottu-Weber, Liliane, Genève, au siècle de la Réforme – Economie et Refuge, Société d’histoire et d’archéologie 1987

- Pury, Albert de, Oh, pardon ! et autres exclamations bibliques, Genève, Labor et Fides, 2007

Les présentes informations sont communiquées sous toute réserve, au plus près des connaissances et recherches de la rédactrice. L’Association décline toute responsabilité en cas d’erreur ou omission.